얼굴 맞대고 못할 말, 이메일로 했다간 평생 ‘웬수’

|

|

김영훈 기자 kimyh@hani.co.kr

|

받는 사람: 모든 직장인

제목: 업무용 전자우편 잘 쓰는 법

#1 한 컨설팅 업체에서 일하는 이아무개 컨설턴트는 전자우편 때문에 상사에게 불려가 혼쭐이 났다. 국외 지사에서 온 문의 이메일에 평소 버릇처럼 참조인을 ‘주렁주렁’ 달아 보냈다가 사달이 난 것. 참조인이 여러명이다 보니 ‘이런 것을 왜 나에게 물어보냐’ ‘외국 지사에서는 이런 것도 잘 모르냐’고 참조인들끼리 주고받은 내용까지 결국 국외 지사에 흘러들어간 것이다. 이 컨설턴트는 “이젠 참조인은 꼭 넣을 사람만 넣는다”고 한숨을 쉬었다.

#2 외국계 기업 홍보팀에서 일하는 박아무개 대리도 기업팀 김아무개 대리와 전자우편 때문에 한바탕 크게 다투었다. 2주 전 박 대리가 보낸 업무 메일에 김 대리가 답신을 하지 않았던 것. 보고서 작성이 늦어진 박 대리가 김 대리에게 항의를 했고, 화가 난 김 대리도 자신의 전자우편함을 뒤졌지만 박 대리가 보낸 전자우편을 찾지 못했다. 두 사람은 회사 계단이 떠나가도록 고성을 주고받았다. 박 대리는 “전자우편이 제대로 갔는지 확인하는 게 중요하다는 교훈을 얻었다”고 씁쓸히 웃었다.

내용 간명하게 쓰고

회신은 되도록 당일 안에 해야

참조인 주렁주렁 달면 결례

제대로 갔는지 확인해야 믿음 줘

부정적 내용보다 칭찬수단 활용을

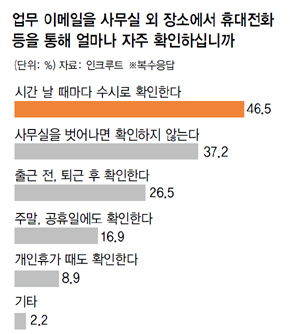

회사나 지하철, 아니면 야구장이나 야외에서도 휴대전화를 들고 전자우편을 확인하는 직장인은 이제 많다. ‘삐삐’라 불리던 호출기가 등장했을 때만 해도 회사 업무의 ‘족쇄’가 이처럼 전국 구석구석까지 미칠 줄은 몰랐을 것이다. 한 휴대전화 광고를 보면, 요즘엔 국외에 나가 수영복을 입고 쉬고 있는 팀장에게까지 전자우편을 보내 결재를 맡는 세상이다.

이처럼 하루 수십통에서 수백통까지 쏟아지는 업무 전자우편, 직장인들은 잘 처리하고 있을까? 대답은 “아니다”에 가깝다. 취업포털 인크루트가 24일 직장인 325명을 대상으로 설문조사를 한 결과를 보면, 업무용 전자우편으로 인해 질책이나 지적을 받은 적이 있다는 직장인(54.2%)이 절반을 넘었다.

주로 지적받는 실수로는 ‘간단명료하지 않고 모호한 내용’(33%·복수응답)이 꼽혔다. 다음으로 ‘제때 확인하거나 회신하지 않은 경우’(30.1%), ‘맞춤법 및 오타실수’(27.3%), ‘받는 사람을 잘못 적은 경우’(24.4%)와 ‘참조인을 혼동한 경우’(24.4%)가 뒤를 이었다.

전자우편을 받는 경우에도 역시 ‘확실히 내용을 알 수 없는 메일을 받은 경우’(59.1%)가 가장 불쾌하다고 응답했다. 이어서 불쾌한 경우로는 ‘경어체를 쓰지 않거나 예의 없는 메일’(18.5%), ‘답신이 늦게 도착한 경우’(8.6%), ‘참조자가 많은 메일’(5.5%)이 꼽혔다.

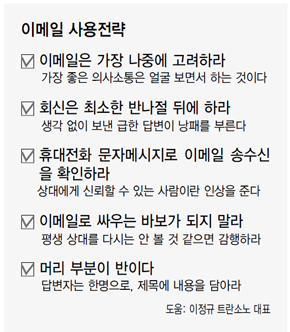

그러면 전자우편을 어떻게 쓰는 게 직장생활에 좋을까? 직무교육기업 휴넷은 이를 네가지 정도로 조언했다. 첫째, 부정적 내용의 의사소통으로는 쓰지 말라. 둘째, 되도록 받은 당일 안에 회신을 하라. 셋째, 짧고 간결하게 쓰라. 마지막 넷째는 ‘송신’을 누르기 전에 마지막 확인을 하라였다.

휴넷은 한번 보낸 전자우편은 받는 사람의 반응에 따라 내용을 수정할 수도 없고, 의도와 다르게 전달될 수 있다고 했다. 주워담을 수 없는 내용이 받은 편지함에 영원히 남아 상대방에게 오랜 상처를 줄 수 있다는 말이다. 따라서 전자우편은 질책이나 비난보다는 칭찬의 수단으로 적합하다. 또 핵심을 짚어 보낸 짧은 전자우편은 상대방의 업무시간까지 줄여줄 수 있다.

이에 더해 정보기술(IT) 칼럼니스트인 이정규 트란소노 대표는 답장은 최소한 반나절이 지난 다음에 하라고 조언한다. 빨리 보내야 한다는 강박관념이 실수를 낳는다는 것이다. 대신에 그는 ‘잘 받았음, 피드백 주겠음’ 혹은 ‘이메일 보냈음, 확인 요망’이라고 휴대전화 문자를 바로 보내는 게 좋은 습관이라고 했다. 의사소통을 명확히 해 신뢰할 수 있는 사람이라는 인상을 준다는 것이다.

이 대표는 또 “이메일로 싸우는 바보가 되지 말라”고 말했다. 그 역시 다른 이의 문제점을 지적한 이메일을 주변 관계자들을 참고자로 해 보냈다가 상사에게 야단을 맞은 경험이 있다고 했다. 그는 “얼굴을 맞대고는 할 수 없는 무례를 이메일로는 약간의 용기로도 감행하게 된다”며 “죽을 때까지 원수가 되지 않으려면 이메일로 타인을 망신시키지 말라”고 했다. 이완 기자

wani@hani.co.kr

댓글 없음:

댓글 쓰기